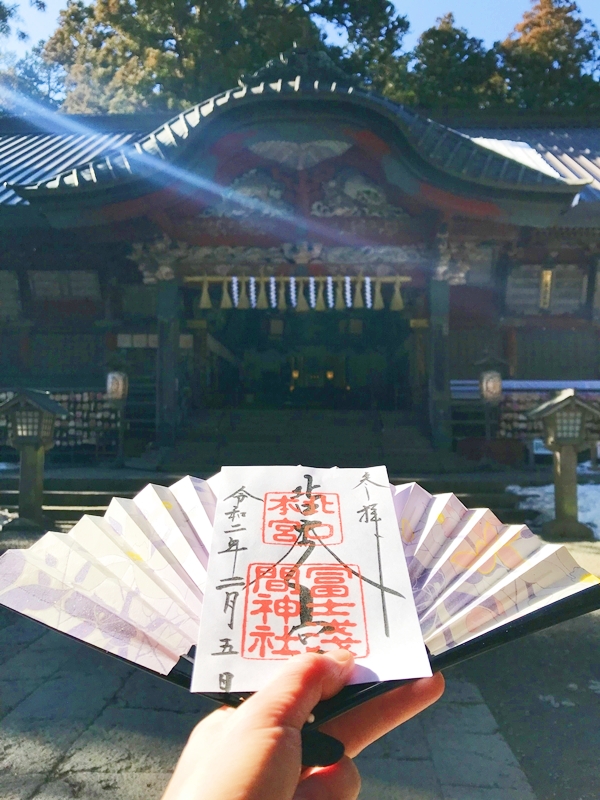

北口本宮冨士浅間神社の縁結び祈願|富士山信仰の聖地で星夢(セイム)が行う本格祈祷とご利益

北口本宮冨士浅間神社 完全ガイド

北口本宮冨士浅間神社(きたぐちほんぐうふじせんげんじんじゃ)は、富士山世界遺産構成資産の一つとして知られる富士山信仰の聖地です。国道138号沿いに立つ一の鳥居から始まる参拝の旅は、日常から非日常への移り変わりを感じさせてくれます。一の鳥居をくぐると、自然豊かな長い参道が続き、苔むした石灯籠が両脇に並び、清らかな空気が漂う荘厳な空間が広がっています。歩いているだけで心身が浄化されていくのを実感できる、まさにパワースポットと呼ぶにふさわしい環境です。

樹齢百年以上の杉木立に囲まれた参道は、天に向かって真っすぐに伸びる巨木のエネルギーに満ちています。木々の間から漏れる木漏れ日が作り出す光のシャワーは、神聖な雰囲気を一層引き立てています。富士講の開祖である角行は、真冬の極寒の中で富士山を遥拝しながら、岩の上で30日間つま先立ちする荒行を行ったと伝えられています。この修行の場は現在も境内に残され、信仰の深さを物語っています。

木造鳥居では最大級の大きさを誇る高さ約18mの朱塗り四脚鳥居は、60年に一度建て替えられる伝統があります。平成26年に大改修が完了したばかりの美しい姿は、訪れる人々に深い印象を与えています。パワースポットとして名高い神社の境内には、常に清らかな水が流れています。この水は神聖なものとして扱われ、参拝者の心身を清める役割を果たしています。

1733年に富士講村上派の村上光清によって造営された随神門は、歴史の重みを感じさせる重厚な造りです。掲げられている銅額には「三国第一山」と記され、日本・唐・天竺の中で富士山が世界一の山であることを示しています。随神門をくぐると、いよいよ境内の中心部へと進みます。随神門の正面に位置する神楽殿は、莫大な資金を投じて村上光清が造営した建築群の一つです。拝殿、幣殿、神楽殿、手水舎、随神門など多くの建物が国の重要文化財に指定されており、歴史的価値の高さが窺えます。

随神門をくぐって左手に位置する手水舎には、一個の石をくり貫いて造られた大きく深い水盤があります。この石材は山麓の約400mに渡る溶岩の岩場「石屋の寝床」から切り出されたもので、当時の技術の高さを物語っています。龍の口から絶え間なく流れ出る清らかで冷たい霊水は、源頼朝が鞭で岩を突いたところから水が湧き出たという伝説が残る湧水地「泉瑞」から引かれています。泉瑞から湧き出る水は「御霊水」と呼ばれ、古来より神聖なものとして大切に扱われてきました。

1900年以上の歴史を持つ霊験あらたかな北口本宮冨士浅間神社には、三柱の神様が祀られています。縁結びの神として知られる木花開耶姫命、その夫神である彦火瓊々杵命、父神である大山祗命の三神です。創建の由来は、日本武尊が東方遠征の折にこの地で富士山の神霊を遥拝し、「富士の神山は北方から拝せよ」とのお言葉により祠を建てて祀ったことと伝えられています。現在の本殿は1615年、徳川家康の家臣である鳥居成次によって建立されました。

拝殿前の両脇には「太郎杉」と「夫婦檜」の名を持つご神木が堂々と佇んでいます。写真に収められている太郎杉は推定樹齢1000年以上という由緒正しい木で、神社の長い歴史を見守り続けてきました。拝殿の左脇には七色もみじがあり、紅葉の季節には色鮮やかな風景が広がります。真正面には東宮本殿が構え、近くには樹高約30mの立派な次郎杉が立ち並んでいます。

富士権現と呼ばれる彦火火出見命を祀る東宮本殿は、1223年に北条義時によって創建され、1561年に川中島の戦いの戦勝祈願のため武田信玄によって再建されました。現存する社殿の中では最古のもので、彫刻や構造に室町時代の建築手法を見ることができます。東宮本殿の左隣には、1962年に建立された神武天皇社が鎮座しています。本殿裏には大黒様と恵比須様が祀られており、商売繁盛のご利益があるとされています。

天照皇大神と豊受大神を祀る西宮本殿は、1594年に都留郡の領主である浅野左右衛門左によって建立されたと伝えられています。西宮本殿の右後方には、吉田口登山道の起点となる「登山門」があります。登山門をくぐると正面に祖霊社が鎮座しています。こちらには富士講の開祖である藤原角行、復興に尽力した村上光清、富士講を江戸庶民に広めた食行身禄の三神が祀られています。

境内の右側には多くの境内社が鎮座しており、それぞれに深い歴史と信仰が息づいています。境内北西に鎮座する摂社の諏訪神社には、建御名方神と八坂刀売神の二神が祀られています。当地の地主神として北口本宮冨士浅間神社よりも先に祀られていたと伝えられる、由緒正しい神社です。参道に足を踏み入れた瞬間、日常とは全く異なる別世界が広がり、空気が一変するのを感じます。訪れる人々に深い感動を与え続ける、まさに日本が誇るべき貴重な神社です。